視点を変える

旅行や出張などで飛行機に乗ると、筆者は多くの場合、映画を観ます。アナウンスがあるときは本を読みます。飛行中の映画に限らず、自宅でドラマや映画を観るときも、脚本家の立場か、主人公あるいは気になる配役(悪役ではない)の役者の立場で観ていることが多いです。

35年ほど前の上司と話していた時に、「ボクシングであれば強いヒーローの立場で観ている」といったら、上司は「僕は打たれる方の立場だから、観ていると辛い」と言われて驚いたことがあります。自分とは異なる視点で観ている人もいるということに、それまで気づいていなかったからだと驚いたのだと思います。

皆さんも、日々の会話の中で、「あっ、この人は自分とは視点が違うな」と思ったことがあるのではないでしょうか?今回は視点を変えることで困り事など対処してきた経験など紹介できればと思います。

-エンドユーザとスポンサーユーザ

前職の東芝で、使いやすさを提供するヒューマンインタフェース(HI)の研究開発に携わっていた時に、製品

には2種類のユーザが存在することに気づきました。製品に資金を出すスポンサーユーザと、実際に使うエンドユーザです。火力発電所や原子力発電所のスポンサーユーザは電力会社の経営層です。エンドユーザは制御室などで働く操作員です。使いやすい製品を提供するために技術者は本来エンドユーザの声を聞きたいのですが、話せるのは営業担当です。営業担当はスポンサーユーザからの意見をフィードバックしてくれますが、それはコストパフォーマンスを求める声です。エンドユーザの求める使いやすい機能にかけるコストの必要性を理解してもらうには、

技術者→営業担当→スポンサーユーザ→エンドユーザ

という、エンドユーザに至る道の障壁になる営業担当、そしてスポンサーユーザを乗り越えねばなりません。

視点を変えてみると

- 営業担当は、スポンサーユーザに対して営業活動のツールとして役立つものがあればうれしいであろう

- スポンサーユーザは、提案製品を使ってエンドユーザが操作する様子を確認できると使い勝手の重要性を理解できるであろう

- スポンサーユーザには、提案製品をエンドユーザが操作する様子を確認してもらい、その意見を吸い上げて提供すれば、製品購入後に生じる不満を軽減できるであろう

- エンドユーザは、提案製品でどのような操作をするのか事前に確認し意見が言える機会があれば、一方的に操作を押し付けられたのではなく、導入後への不安を軽減できるであろう

というように、障壁を乗り越えるために提案製品のエンドユーザの見える化(可視化)をすればよいと気づきました。

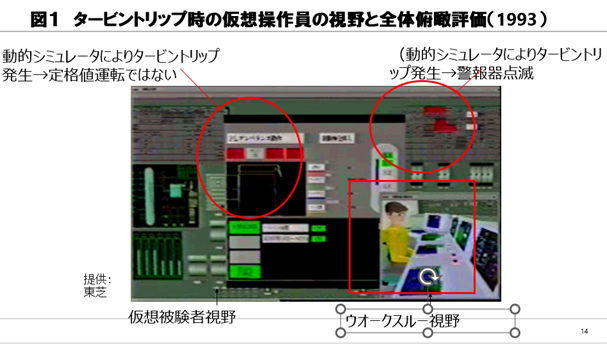

それが1990年当時まだ新しかったVR(仮想現実感)技術を用いた仮想試作でした。図1は原子力発電所のリニューアル提案に使用された仮想試作の例です。制御室の中央に大型ディスプレイを設置し、そこにはタービンの状況が表示されています。仮想試作では、原子力発電所運転シミュレーションの結果を表示しています。仮想操作員(アバター)は新たな個別端末で操作します。

スリーマイル発電所事故では、タービントリップの警報を認識できなかったことが要因とされましたので、この仮想試作では、タービントリップが起こっていることが大型ディスプレイでも、その脇の警報点滅でも、仮想操作員の視野にあることが可視化されています。 さらに、このあと仮想操作員は事故対処の処理をするために個別端末から大型ディスプレイの下まで移動するのですが、その様子は右下のウオークスルー視野で確認できます。事故発生から対処までをVR動画で可視化し、デザインレビューで営業担当者とスポンサーユーザに診てもらい、大型ディスプレイのインパクトを確認してもらいます。さらに動画録画を、スポンサーユーザからエンドユーザに見てもらうというおまけつきです。

目論見通り可視化はインパクトがあり、電力関係の顧客向けの展示会に声がかかりました。また名古屋で始まったVRイベントで、展示物がなく困っていた中部支社からも声がかかり、売り物の大型ディスプレイの展示コンテンツとして声がかかりました。 視点を変えることで到着した仮想試作は、無事にエンドユーザに繋がり、発電所の他に、病院の放射線検査室やエレベータにまで広がりました。

今ではメタバーㇲということでVRは当たり前になりつつありますが、当時は開発環境も自前で整え、それぞれ異なるシミュレーション結果を反映するという地道な苦労の上に成立したものです。

-税務署とのやりとり

1996年ぐらいから近赤外線を使って手のジェスチャーを取得するデバイスMotion ProcessorTM(図2)の研究開発を始めました。中央の黒い部分の奥に近赤外線を撮像するカメラが入っていて、白い円部分に設置された近赤外LEDの点滅に同期して撮像して、その差分から距離画像を取得するものです。この距離画像取得のための画像処理ソフトウェア画像処理が得意なロシアの会社に日本の代理店を介して、発注しました。東芝研究開発センターにその代理店の取引口座がなかったために、すでに取引口座を持っている別会社を経由して発注が行われました。

当時PCに搭載されている画像処理ソフトウェアはイスラエルの会社が中心であったのですが、コストが高いということと、日本で取引実績のあったということでロシアの会社に依頼しました。

Motion Processorに手を向けてじゃんけんをすると、発注したソフトウェアにより、図3の右上に出ている「チョキ」のような距離画像が処理結果として得られます。この画像がグーチョキパーどれにあたるかを我々側で計算し、図3の猫のキャラクタとじゃんけんし、「勝った」「負けた」と判定結果が音声で出てくるわけです。他にも多くのデモアプリを、発注した画像処理ソフトウェアを用いて作成し、それらを携えて、日本各地やシリコンバレーに売り込みましたので、こちらの望み通りのものを納品し

てもらえたわけです。誤算は、日本のソフトウェア会社では作製したソフトウェアの詳細仕様書は契約に含まれていたのですが、このロシアの会社はドキュメンテーションと別料金と言われ、予算が足りずにあきらめざるを得なったがことです。

この発注案件がなぜか税務署のインタビュー対象となり、ある日の午後対応することとなりました。もうずいぶん前のことになるので、詳しいやり取りは忘れてしまったのですが、何故か午後いっぱいのインタビューとなりました。このロシアの会社を選んだ理由や何に使ったかなどの質問を受け、それに対し、上記で述べたような理由を回答したように思います。同じような問答が繰り返されるだけです。

途中から、どうして理解してもらえないのかと悩みました。その時、そうか問い返してくる税務署担当官の視点でみたらどうなのだろうかと思いました。

- 私は技術の説明に拘泥していた。

- 担当官は我々の技術に興味があるわけではない。

- 担当官の興味は、税金のごまかしの是非である。

- 担当官は私がロシアの会社や日本の小さな代理店を使って経費の割り戻しを受けていると疑っているのではないか。

- つまり性悪説前提でのインタビューであったのだ。

との結論に達しました。

その後は技術ではなく、発注から納品後まで、ロシアの会社とは仕様などについては電話などでやり取りしたことと、代理店とは、納品後東芝からの支払いが翌月末であることに関する文句の電話はあったが、研究者が金銭のやり取りに絡むことはないことなどを説明し、どうにか無罪放免になりました。

以上、相手の立場に視点を変えることで、有利に仕事が進められたり、窮地を脱することができた体験談の一部です。

少しでも皆様のご参考になれば幸いです。

(2024年10月)

筆者紹介

土井 美和子氏

国立研究開発法人情報通信研究機構 監事(非常勤)

東北大学 理事(非常勤)

奈良先端科学技術大学院大学 理事(非常勤)

株式会社三越伊勢丹ホールディングス 取締役(社外)

株式会社SUBARU 取締役(社外)

日本特殊陶業株式会社 取締役(社外)

1979年東京大学工学系修士修了。同年東京芝浦電気株式会社(現㈱東芝)総合研究所(現研究開発センター)入社。博士(工学)(東京大学)。以来、東芝にて35年以上にわたり、「ヒューマンインタフェース」を専門分野とし、日本語ワープロ、機械翻訳、電子出版、CG、VR、ジェスチャインタフェース、道案内サービス、ウェアラブルコンピュータ、ネットワークロボットの研究開発に従事。