ワクワク仕事する

3月末に母が亡くなりました。亡父と同じ95歳になったばかりでした。2月末に体調を崩し、一時施設から病院に移りましたが、その時から口内の腫瘍のせいか声が出せなくなっていました。指も腕もひきつった状態でした。こちらの言うことはわかるのに、声が出せないもどかしさがその目で伝わりました。母の脳波を読み取り意思を知り、遠隔からスキンシップできる先端技術が欲しいと切に願いました。5月10日七七日法用を終え、そして本執筆で、ICTおばあちゃんの四方山話も最終回です。

今年で社会人47年目となりますが、まだしばらく仕事を続ける予定です。最終回はワクワク仕事をする例を紹介したいと存じます。

-仕事は楽しいことばかりじゃない

長年働いてこられた読者の方は、仕事は「楽しい」というよりは「楽しいことばかりではない、苦しいことの方が多い」というのが本音ではないかと存じます。

振り返れば1997年入社式の日に、一緒に入社した同級生より初任給が月1万円も低いことが分かった時はショックでした。そして、女性だけわずか2週間の短い新人研修を終え、職場に配属された時は、朝グループの机の雑巾がけをし、お茶配りをしていた時は、「これは想定していたのと違う」という思いがありました。4月にできたばかりのグループでメンバ-同志もストレスを抱えていたのか、直属の上司に質問しようと「今よろしいでしょうか?」と声をかけると、「いや、ダメ」と必ず言う人でした。もんもんとした思いを抱えて、片道1.5時間かけて通勤していました。

そんな毎日を乗り越えられたのは、仕事の中で提案すると、意見を聞いてもらえるというワクワク感があったからです。

-最初のワクワク感:生涯の目標を見つけた

当時割り当てられたのは、「日本語が入ったらプログラムがわかりやすくなるか」というテーマでした。

日本語、英語、日本語交じりなどの例文からなるアンケートを作らないとならないのですが、自分の字で書いたアンケート文は配りたくありませんでした。

そこで、所属するシステム工学グループ長から日本語処理グループにお願いして、研究所の中央にあった出来立てほやほやの日本語ワードプロセッサをの使用許可を得ました。それを使えば自分の字を見なくてすむと思ったのです。使ってみると、日本語ワードプロセッサはコンピュータなのにプログラミングなしに使えるのです。「これがコンピュータの未来だ。こういう使いやすいコンピュータを造るんだ、」と直感しました。

自分の字を見たくなくて使った日本語ワードプロセッサで、自分の一生の目標を見つけたのです。今思うと本当にラッキーでした。

-バックキャスティングでワクワクする

ワクワクの仕方はいろいろあります。

本業の方は、第16話で触れたようにバックキャスティングだったので、目標さえ決まれば、ワクワクすることはできます。しかし、すべてが順調に進むわけではありません。第16話図2にはうまくいかなかったものは掲載していません。

例えば、1990年から始めたCG(Computer Graphics)やVR(Virtual Reality)技術を使った現場向けのもので、仮想空間を移動しているアバターは、最初はプレゼンテーションシステムとして開発した人体モデルです。エクセルなどで入力されたデータをグラフ化する機能がありますが、単なる棒グラフだけでなく、人体を使った比喩的表現ができないかと考えていたのです。しかしデザイン的に納得できませんでした。

一方で現場向けの仮想制御室は、当初は天井照明のモニタへの映り込みだけのシミュレーション機能だけでした。「この仮想制御室に、プレゼンシステムの人体モデルを使って操作員の行動が可視化できたら、設置前に操作についても検証できる」と思いついたわけです。プレゼンテ―ションの人体モデルは関節毎に調整できるようになっていたので、関節毎に可動範囲度をつけて動かせるようにしました。

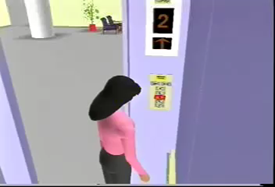

図1のエレベータ籠内の仮想顧客は、エレベータの内外を指定した場所まで自動的に歩行したり、降りる階のボタン押すなども行えるようにしました。この例では、コンシューマー向けの技術をうまく現場向けに転用できました。いわゆるピボッティングができた訳です。

人体モデルを転用する機会は他にもありました。電子楽器やコンピュータで使用される音楽ファイルの規格であるMIDI(Musical Instrument Digital Interface)を使って、音楽に合わせて、人体モデルが踊るCGアプリです.。1995年秋の東芝研究開発センターの展示会で、当時社長の顔写真を貼って踊るデモをプレゼンしました。それは1997年にはMusicDanceとして製品化されました。また、その前年には当時CMで活躍していたペンギンのCGモデルが踊るアプリも製品化*1されています。

失敗しても使える技術を生かすことで、携わった部下たちは失敗だけでなく成功も体験できます。これはチームにとって大変よい効果があります。開始時にワクワクする目標を共有することも大事ですが、失敗を乗り越えることもワクワクを持続させるために大事です。

-指示される仕事もワクワクする

本業以外にも社内外との関係などでいろいろな仕事が降ってくるものです。

引っ越し担当とか、社内外ウェブサイトの編集企画、リクルート担当、社内外の表彰推薦担当などなど。社外では、このシリーズでも一部紹介しましたが、内閣府、総務省、経済産業省、国土交通省、厚生労働省、日本学術会議などの国関係や、IEEE*2などの学会関係や、東北大学、奈良先端科学技術大学などの大学関係や、それ以外の様々な委員会などです。

指示される仕事は大抵の場合、大枠は決まっていますが、具体的にどうやるかは決まっていないことが多いものです。

そこで、筆者はどうやったらワクワクできる作業となるかを考えます。

例えば電気学会の委員会に副社長の指示で参加したことがあります。そこでは、その委員会の活動を知ってもらうための企画を立てる必要が出てきました。電気学会*3には電力会社、総合電機会社などが参加しているのですが、筆者はこれを活用して、通常では会えないようなVIPにインタビューして記事にすれば、筆者自分も新たな経験ができますし、読者も普段顔が見えないVIPを知ることができ、非常に勝手ながらWinWinになるのではないかと考えました。要は非常にミーハー的な企画だったわけですが、なかなか楽しかったです。特に面白かったのが、(株)日立川村元会長(2011年会長)にインタビューした時*4 です。その前の(株)東芝でのインタビューでは、あらかじめ筆者が作ったQ&Aに沿って話は整然と進み、それを筆者がまとめて記事にするという流れでした。次の川村会長の場合も、日立担当の方がQ&Aを作り、それを元に筆者がインタビュアーを務めたのですが、インタビューは途中からQ&A通りではなくなり、川村会長が想いを語ってくださる形となりました。グループ会社の社長から日立本体の社長になった後のお話は、「視点が変わることで、日立本体の課題が見えるようになった」というもので、その想いで改革を進められたとのことでした。残念ながら、電気学会誌の記事には紙面の都合もあり掲載されていませんが、大変参考になりました。V字回復だけでなく、部品売りではない社会インフラ企業への変身のトップバッターとして、その後10年間ぶれない構造改革をスタートさせた川村元会長にお会いできたことは、貴重な経験となりました。

ワクワクするためには、単に仕事をこなすだけでなく、制約やアセットを見極めることが大切だと感じました。

社外の仕事も大変でしたが、総務省での仕事が縁となり、定年後情報通信研究機構の非常勤監事となることができました。また京都大学の委員会が縁となり、(株)野村総合研究所の社外取締役に声をかけていただきました。日本学術会議の委員会では、学生時代はほぼ会話したことのなかった大野英男先生(東北大学前総長)と出会い、非常勤理事のお仕事もいただきました。社外での仕事が縁となり、いろいろ声をかけていただいてます。ありがたいことです。

-若手に関わりワクワクする

今は若手に関わることでワクワクする機会を得ています。科学技術振興機構は若手研究者育成のプログラムも推進しています。その中で、例えば2016-2021年のACT-I*5では採択者は35歳以下で、まさに筆者の子供世代の若手たちでした。現在も若手のプロジェクトにアドバイザーとして関わっています。優秀な若手の研究発表を聞いていると、日本の将来に希望が持ててワクワクします。

さらに彼らが成長してきた現在では、関係ありそうなプロジェクト公募への応募の声をかけたり、学会の理事やフェローに推薦したりと、ワクワクする機会も継続しています。

最後に、このシリーズを読んでいただいた読者の皆様、いつも丁寧に校正して、素敵なイラストとともにウェブサイト編集をしていただいた石塚さんはじめ、雇用開発センターの関係者の皆様に感謝して、このコラム連載を終わります。本当にありがとうございました。

*1イワトビペンギン ロッキー×ホッパーDVD

*4 喜古俊一郎、開かれた技術者倫理のあり方―株式会社日立へのインタビュー-、電気学会誌Vol.132, No.1,p44,2012.

*5 https://www.jst.go.jp/kisoken/archives/act-i/index.html

(2025年4月)

筆者紹介

土井 美和子氏

所属:

情報通信研究機構

SUBARU

日本特殊陶業

1979年東京大学工学系修士修了。同年東京芝浦電気株式会社(現㈱東芝)総合研究所(現研究開発センター)入社。博士(工学)(東京大学)。以来、東芝にて35年以上にわたり、「ヒューマンインタフェース」を専門分野とし、日本語ワープロ、機械翻訳、電子出版、CG、VR、ジェスチャインタフェース、道案内サービス、ウェアラブルコンピュータ、ネットワークロボットの研究開発に従事。