マルチステークホルダー

人間は社会的動物と言われます。社会で生きていくには、マルチステークホルダー(複数の利害関係者)に相対しないとなりません。これがなかなか難しいのです。まずはどのようなマルチステークホルダーがいるかを認識することが必要です。

今回は筆者が出会ったいくつかのマルチステークホルダーを紹介します。

-製造業売り先のマルチステークホルダー

筆者は1979年から2014年まで35年間東芝にて、使いやすさに関するHI(ヒューマンインタフェース)技術の研究開発を行ってきました。対象としてきた東芝の製品には、発電所など顧客が企業であるBtoB (Business to Business)と、家電製品やPCなど顧客が消費者であるBtoC (Business to Consumer)がありました。

BtoBのマルチステークホルダー

BtoBのユーザにはエンドユーザとスポンサーユーザがあること、ユーザと技術者の間には営業担当というもう一つのステークホルダーがいることを本シリーズの第14話「視点を変える」で触れました。

東芝(技術者to営業担当)to電力会社などの企業(スポンサーユーザ)to現場オペレータ(エンドユーザ)で、BtoBとなります。

半導体製品ではBtoBの他にBtoBtoBがあります。東芝の半導体はPCやスマホの製造会社相手のものが多かったのですが、RAMなどパチンコ向けの場合は卸業者が途中に入っているケースもありました。この場合は東芝to卸業者toパチンコ店で、BtoBtoBを経て、ようやくC(パチンコユーザ)に届く訳です。

第14話で触れた近赤外線を使って手のジェスチャを取得するデバイスMotion ProcessorTMはB(東芝)ではジェスチャ認識のためのデジタルとアナログが混載されたCMOSイメージセンサを自社で製品化することを目指していました。

そのため、CMOSイメージセンサを使ったジェスチャ認識デバイスとPCのデモ機を持って、半導体部署の営業の方、あるいは卸業者の方と一緒に、パチンコ屋さんや自動車部品メーカ-に、PRに行かせていただきました。客先まで支社の車で行くのか、卸業者の車で行くのか、支社に行ってみないとわからないので、結構はらはらしました。

客先までの車の中では、デモ説明の参考にするため「客先情報を知りたい」と、同伴する営業の方に話を向けるのですが、顧客情報は営業の命なのかなかなか話していただけずに苦労しました。また、実際にデモをしても、単に営業さんが客先と会うネタに過ぎずがっかりさせられることもしばしばでした。それでもめげずに国内をめぐり、その後シリコンバレーまで足を延ばしました。

BtoCのマルチステークホルダー

BtoCにはエンドユーザしかいないと思われるかもしれませんが、BtoCにもスポンサーユーザがいます。それは家電量販店です。エンドユーザが訪れるのは家電量販店やECサイトなので、そこに製品を並べてもらえることが重要です。つまり東芝to家電量販店toエンドユーザでBtoBtoCなのです。

また携帯電話やスマートフォンは、キャリアに採用してもらわなければいけないので、東芝toキャリアtoエンドユーザのBtoBtoCとなります。

-技術開発のマルチステークホルダー

技術開発においてもマルチステークホルダーは存在します。

筆者は研究開発センターに所属していましたので、研究者、管理者、技術者でありました。

研究者・技術者のマルチステークホルダー

大学や国の研究機関に所属する研究者は論文数(paper)により評価されます。最近で引用回数を基にしたTop10%(Top1%)補正論文数*1となっています。論文を発表するのは関係学会の論文誌や国際会議であり、同じ分野の研究者はライバルとしてのステークホルダーです。

大学などの研究者にとっては、被引用数の高い論文誌(例えばScienceやNatureなど)に発表できることが最重要ですので、それに必要な研究開発環境(人、もの、金)を整える努力をします。そのために交渉する相手もステークホルダーで、国や共同研究先の企業、雇用機関がそれにあたります。

企業の研究者はPPPで評価されます。最後のPがpaperです。これに関しては大学などの研究者と同様に、同じ分野の研究者、研究開発環境整備のための交渉相手がマルチステークホルダーです。ただ共同研究相手は企業であるより、国内外大学であることが多いです。また研究環境整備は、企業の経営層や製品化を行う事業部、開発チームとなる工場、製品の営業であるなど、多様です。企業内で資金が得られないときには、大学などの研究者と同様に国の資金獲得に奔走します。

最初のPはPerformance、つまり売り上げへの貢献です。論文で社外に評価されるより、売り上げに貢献することが大事です。

しかし、売り上げに貢献するには、製品化が必須であり、基礎・要素研究段階ではなかなか難しいものです。製品化が近い技術ほど、社外秘が多くなり、論文発表は事業部から禁止されます。論文と売り上げを両立させるのはなかなか難しいのです。

2番目のPはPatent、つまり特許です。他社の特許権を行使してライセンス料などを得ようとするパテント・トロールからの攻撃を避けるために、研究開発を始める段階で競合他社の特許検索などを行い、訴訟に強いキラー特許がないことを確認します。そして、自らがキラー特許を出し、要素からアプリまでをカバーする特許網を構築する必要があります。論文での競合は大学が多いですが、特許での競合は企業なり全く異なります。

研究所では特許の明細書も研究者が自ら書き、知財部門を介して特許事務所とやり取りして完成させます。が、事業部の技術者は概要のみで、特許事務所に明細書作成を依頼します。この違いは、事業部からの特許は製品間近なので前例が多くあるのに対し、研究部門からの特許は新規分野であり前例がないので研究者でないと実施例が書けないということで生じます。

特許は論文と違って出したら終わりではなく、登録に至るまでは、研究、国内外の特許庁とのやり取りなど年月がかかります。登録されないとライセンス料を得ることはできません。登録後も国際特許維持費など高額なので、引用されない特許は維持放棄など毎年調査対応をせねばなりません。

管理者のマルチステークホルダー

次は東芝toキャリアtoエンドユーザとなるBtoBtoC の製品開発での管理者としてのマルチステークホルダーの例を紹介します。

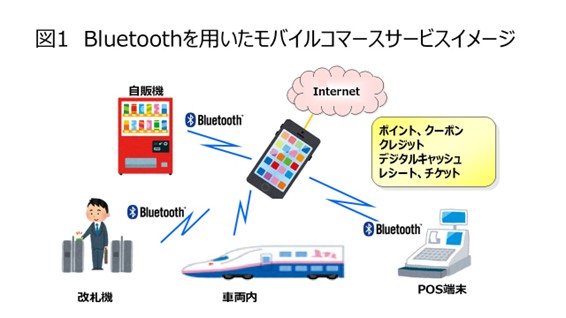

私は2000年頃から携帯電話を中心としたモバイルコマースについての研究開発を始めました(図1)。当初は携帯電話と東芝関連会社の製品(POS端末は東芝テック、改札機や鉄道は交通事業部、自販機は東芝メカトロニクス)などとの間を近距離無線で結んで、クーポン利用や決済を行えないかと考えたのです。

HI(Human Interface)屋さんとしては、近距離無線は当時SUICAの実証実験で使われていたFelica*2でもよかったのですが、東芝としては、Bluetoothチップ開発プロジェクトが立ち上がっており、この関連でBluetoothを使うアプリ開発にも研究資金が得られること、全社プロジェクトなので、鉄道事業や東芝テックなども巻き込むことができるので、管理者としてこれに参加することに決めました。

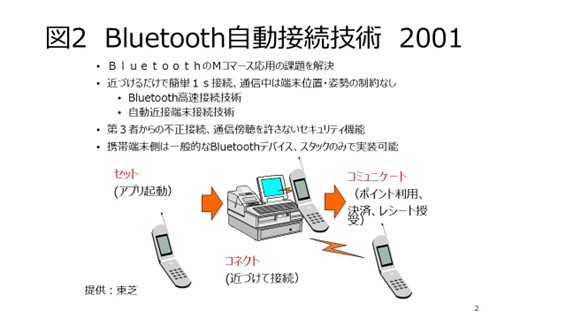

Bluetoothは現在スマホをイヤホンなどのデバイスを接続するのに使われていますが、接続するBluetooth端末を選択せねばなりません。改札機やPOS端末とつなぐには、このような選択なしに自動的に接続する必要があります。これがBluetooth自動接続技術(図2)です。半導体事業部が開発したBluetooth チップを使って、携帯電話側は研究開発センター、POS端末側は東芝テックの開発人材がそれぞれ担当しました。携帯電話側は事業部の思惑を受けたキャリア端末にBluetoothのドングルをつなぎました。またPOS端末側のクーポンの無線受信とそのアプリはBluetooth非依存で使えるよう、東芝テックからの派遣人材と筆者のチームが一緒になり設計開発しました。今では東芝テックのPOS専用端末だけでなくPAD型POSなど、ほとんどで使われているソフトの基礎となっています。

またBluetoothの自動接続をBluetooth規格とするための規格化活動も研究開発センターチームで行いました。当時のデモはクーポンが中心でした。現在はクレジットカード決済もできますが、当時はVISAなどが非接触決済には反対の立場をとっていたために実現できませんでした。

この開発では、東芝テックや半導体事業部などが共同プロジェクトのステークホルダーでした。またBluetooth 規格化を行うBluetooth Special Interest Group(SIG)もステークホルダーでした。東芝はSIG設立時の5社のプロモータの1社であり、Bluetoothは現在IEEE802.15.1として標準化されています。

もちろん特許化も行いました。信号機と接続する携帯電話に関しては、鉄道事業部と一緒に、警察庁にもお伺いをたてて、出願を行いました。ただ信号機業界はなかなか新規参入が難しく、登録特許を役立てることは難しかったです。

さらに図2のデモでは暗号化通信であるBluetoothを含んだシステムの試作機を海外に持ち出すのに苦労しました。通常、PCの様に安全保障輸出管理が済んだ製品を持ちだす場合は暗号を含んでいても、製品化した企業の安全保障輸出管理チェックリストがあるので、輸出国のチェックをすればOKです。しかし、試作機の場合には、その安全保障輸出管理保障がないので0からチェックリストを作成せねばなりません。実際に規格化をしている担当者はその労力を割けないので、筆者自らが行いました。つまりここで安全保障輸出管理という新たなステークホルダーが出現したわけです。

当時のBluetoothチップは電力消費が大きく、結局東芝の携帯電話搭載は実現でなかったのは残念です。

マルチステークホルダーを意識して、横串を刺してきましたが、振返ってみると、よくめげずにやってこられたと我ながら思います。定年後非常勤となった今でも、ユーザの微笑みのために、マルチステークホルダーを意識して、横串を刺し続けているように思います。三つ子の魂百までということでしょうか。

*1Top10%(Top1%)補正論文数:

論文の被引用数(2017年末の値)が各年各分野(22分野)の上位10%(1%)に入る論文の抽出後、実数で論文数の1/10(1/100)となるように補正を加えた論文数を指す。分野毎に算出するのは、分野毎に平均被引用数がかなり異なるので、その違いを標準化するTop10%(Top1%)補正論文数ためである。https://www.nistep.go.jp/sti_indicator/2018/RM274_42.html#:~:text=Top10%EF%BC%85(Top1%EF%BC%85)%E8%A3%9C%E6%AD%A3,%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82

*2 FeliCa(フェリカ):

ソニーが開発した非接触ICカードの技術方式。ICチップとアンテナを搭載したカードをリーダーにかざすだけで、高速にデータの読み書きや送受信ができる技術。

(2025年4月)

筆者紹介

土井 美和子氏

所属:

情報通信研究機構

SUBARU

日本特殊陶業

1979年東京大学工学系修士修了。同年東京芝浦電気株式会社(現㈱東芝)総合研究所(現研究開発センター)入社。博士(工学)(東京大学)。以来、東芝にて35年以上にわたり、「ヒューマンインタフェース」を専門分野とし、日本語ワープロ、機械翻訳、電子出版、CG、VR、ジェスチャインタフェース、道案内サービス、ウェアラブルコンピュータ、ネットワークロボットの研究開発に従事。