変わる物差し、変わらぬ物差し

雇用開発センターのWebサイトのブラッシュアップに伴い、本連載は5月掲載予定の第21話で終了することとなりました。

人生70年を超えようとしていますが、学生時代、社会時代、常に何らかの物差しがあり、学力や行動力など様々に評価されてきました。その物差しは変わらぬものもあり、変わるものもあると思います。

変化の激しい時代ですので、変化の大きな物差しもあれば、変わらぬ物差しもあるということに、今回は触れたいと存じます。

-ジェンダー(政策で変わる物差し)

筆者は誕生した時から女性で、肉体的な物差しは変わっていません。

ですが、以下に述べる観点では、ジェンダーに関する物差しもいろいろ変化しています。

1)男女雇用均等法

筆者が就職した1979年には男女雇用均等法は存在しませんでした。ですので「女性である」ということで2社から就職を拒否されました。

1985年男女雇用機会均等法が施工され、筆者が体験したような門前払いはできなくなりました。これは雇用における性別という物差しがなくなったということです。

と思っていたら、

性別自身も最近ではLGBTQとなり、アンケートなどでも「男女」の2択ではなく、「男女その他」「男女答えたくない」などの3択や「男女バイナリー回答しない」などの4択や「男女バイナリートランスジェンダー回答しない」などの5択など様々になってきています。

アンケートに回答しながら、いろいろな選択肢があるなぁと思っていたら、トランプ大統領はトランスジェンダーの権利にまつわる「「ジェンダー・イデオロギーの過激主義から女性を守り、連邦政府に生物学的な真実を取り戻す」と題された大統領令に署名しました。これを受け、マクドナルドが多様性の目標を廃止すると発表するなど、ジェンダーに関する物差しが、目の回る速さで変化しています。

2)議決権行使基準

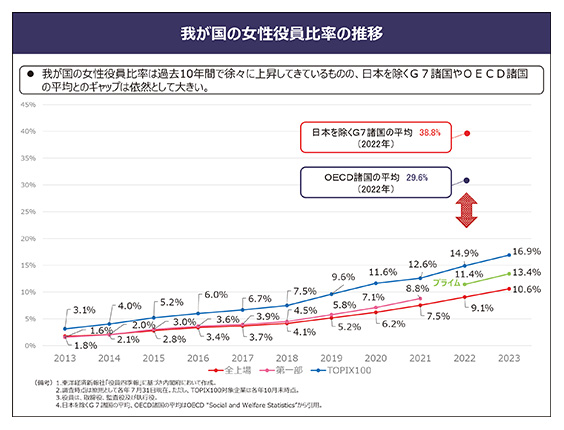

内閣府の男女共同参画室は女性活躍のためにいくつかの目標を掲げていますが、その一つに、「2030年までに女性役員比率を30%以上」があります。図1は内閣府が公表しているものですが、日本の女性管理者は2022年で係長24%、課長14%、部長8%とまだまだです。

またコーポレートガバナンスコード*1には「取締役会はジェンダーや国際性などにおいて多様性を担保すること」が規定されています。これに準じるため議決権に対し議決権行使助言会社は、女性取締役がいない場合は社長や会長に対し、原則反対するという基準を導入したりしています。

https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2023/202402/202402_02.htmlより引用

女性取締役0人で、社長選任決議への賛成票が60%に満たず、慌てて女性取締役を導入した大手企業もいくつかあります。ちなみに上場を辞めたとたんに女性役員がいなくなる会社もありますので、物差しに従っているのですね。と思っていたら、トランプ大統領令が出たことで、アメリカの議決権行使助言会ISSはジェンダーなど多様性に関する言及をなくすと言っています。

筆者は35年以上在籍した企業では役員とはなりませんでしたが、上記のようなジェンダーバランスの流れの中で、定年後、社外取締役を務める機会を得ることができました。これも小職自身の物差しは変わらないのに、小職の女性というジェンダーが有意に働くという逆転現象が起こった訳です。入社した時は女性ということでいろいろな差別を体験したので、まさかその女性であるということがポイントとなって、定年後に役員になるというキャリアパスが形成されようとは想定していなかったのです。これは筆者個人にとってもジェンダーを評価する物差しが変わったことが幸いしたわけで、長生きはするものです。

とは言っても議決権行使助言会社の基準が変われば、日本の企業の物差しも変わるとすると、筆者のキャリアパスも変わりそうです。

3)ユニセックス(男女兼用)

化粧品は男性用と女性用と分かれていました。現在、もちろん分かれているものもありますが、かつて女性用だった化粧水や乳液などを男性も使うようになってきています。そのCMに大谷翔平選手など男性が起用されることが増えています。肌に沁みるシェービングローションではなく、肌に優しい化粧水を男性も求めていたということです、そして男性も日焼けを気にして日焼け止め成分の入った乳液を使うようになってきたということです。

洋服についてもペアルックではなく、ユニセックスブランドが少しずつ増えています。中世時代女性は召使にボタンを留めてもらっていたので左前で、男性は自分でボタンを留めていたので右前になったそうです。

ユニセックスの服はトレーナー、Tシャツ、ジッパーで、右左関係ないのです。ちなみに着物は右前でもともとユニセックスだったのである意味日本では原点回帰なのかもしれません。

-電力(カーボンニュートラル、データと生成AIが変える物差し)

日本大震災から14年が経ちました。福島原子力発電所の電源喪失が原因となったメルトダウンで、日本の原子力発電所は一時すべて停止しました。

世界では約430基の原子力発電所が稼働し、現在建設中の原子力発電所は73基あります。そのうち、27基が中国で建設中で、それが稼働すると、中国の原発設備容量は欧米を上回るそうです。

そして米国は、1979年にメルトダウンしたスリーマイル島原子力発電所を2028年に再稼働させます。その電力はマイクロソフトと20年の長期供給契約を締結済みです。 日本では、廃炉になった原子力発電所を稼働させるということはとても信じられませんが、再稼働せざるを得ない要因は生成AIです。生成AIは、GPU(Graphical Processing Unit)を使って計算するので、従来に比べて計算に10倍の電力を必要とします。さらに、生成AIが学習するためには膨大なデータを必要とし、データを蓄積するデータセンターも膨大な電力を消費します。IEAの予測によれば、世界の電力需要は2050年には2023年の倍の60000テラワットになります。そしてAIとデータセンター関連の電力需要は2026年までに2023年の2.3倍になると試算されています。

この電力は再生エネルギーで安定的に賄うことは難しく、カーボンニュートラルやコストの観点から、選択されるのが原子力発電所になるわけで、米国のビッグテックは原子力発電所への投資に傾いています。

日本では、ソフトバンクが米国のデータセンター+発電所に対し、まず1000億ドル投資するとしています。どのような発電所にするのかは不明ですが、カーボンニュートラルとコストという物差しで検討するということであれば、米国のビッグテックと同様の結論となるのでしょうか。

データと生成AI以外にも、カーボンニュートラルのため、製鉄で使用されるガス炉の電気炉への転換など、今後ますます電力需要は増加します。東日本大震災を経験した日本としては電力需要をどのように賄うか、今後の大きな課題となります。

今回はジェンダーと電力を取り上げましたが、激動の時代には多くの物差しが変わります。自分の物差しを持つとともに、その物差しが世の中の物差しと何が異なっているのかを冷静に分析して、行動していくことが重要と考えます。

*1コーポレートガバナンスコード:東証が定めたルールであり、企業経営の透明性や公正性を高め、企業の持続的な成長や価値の向上を目指すための取り組みのこと

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu000005lnul.pdf

(2025年3月)

筆者紹介

土井 美和子氏

国立研究開発法人情報通信研究機構 監事(非常勤)

東北大学 理事(非常勤)

奈良先端科学技術大学院大学 理事(非常勤)

株式会社三越伊勢丹ホールディングス 取締役(社外)

株式会社SUBARU 取締役(社外)

日本特殊陶業株式会社 取締役(社外)

1979年東京大学工学系修士修了。同年東京芝浦電気株式会社(現㈱東芝)総合研究所(現研究開発センター)入社。博士(工学)(東京大学)。以来、東芝にて35年以上にわたり、「ヒューマンインタフェース」を専門分野とし、日本語ワープロ、機械翻訳、電子出版、CG、VR、ジェスチャインタフェース、道案内サービス、ウェアラブルコンピュータ、ネットワークロボットの研究開発に従事。